L’histoire au cours des siècles

Depuis des millénaires, la rivière Drôme accompagne la vie des humains : refuge, ressource, voie de passage ou frontière naturelle, elle a toujours été bien plus qu’un simple cours d’eau. À travers les siècles, les habitants du bassin versant ont peu à peu appris à vivre avec ses caprices, à exploiter ses bienfaits, à la canaliser ou à s’en protéger. Découvrez, au travers d’un voyage dans le temps au travers de trois grandes époques, comment l’histoire humaine et celle de la rivière s’entrelacent, depuis les origines jusqu’à nos jours.

Aux origines : histoire de la vallée de la Drôme de la Préhistoire à l’époque romaine

Présence humaine préhistorique dans le bassin versant de la Drôme

Les premiers habitants de la vallée de la Drôme remontent à la Préhistoire, il y a plus de 100 000 ans. Les Néandertaliens ont occupé des sites stratégiques, notamment sur le plateau de Saint Roman. Ce choix géographique leur permettait d’observer et de gérer la chasse des troupeaux sauvages dans cette vallée riche en ressources naturelles. À cette époque, le lit de la rivière Drôme était beaucoup plus haut, influençant la dynamique écologique locale

Les Voconces et l’occupation gauloise

Au début de l’Antiquité, entre 3000 ans avant J.-C. et la conquête romaine, le territoire est occupé par le peuple gaulois des Voconces. Ceux-ci fondent plusieurs villes dans la vallée, dont la capitale Luc-en-Diois, située dans le Diois. Cette implantation marque un tournant dans l’organisation humaine et l’utilisation des ressources fluviales.

La conquête romaine et l’aménagement du bassin versant

Circuler et se protéger, les premiers aménagements romains

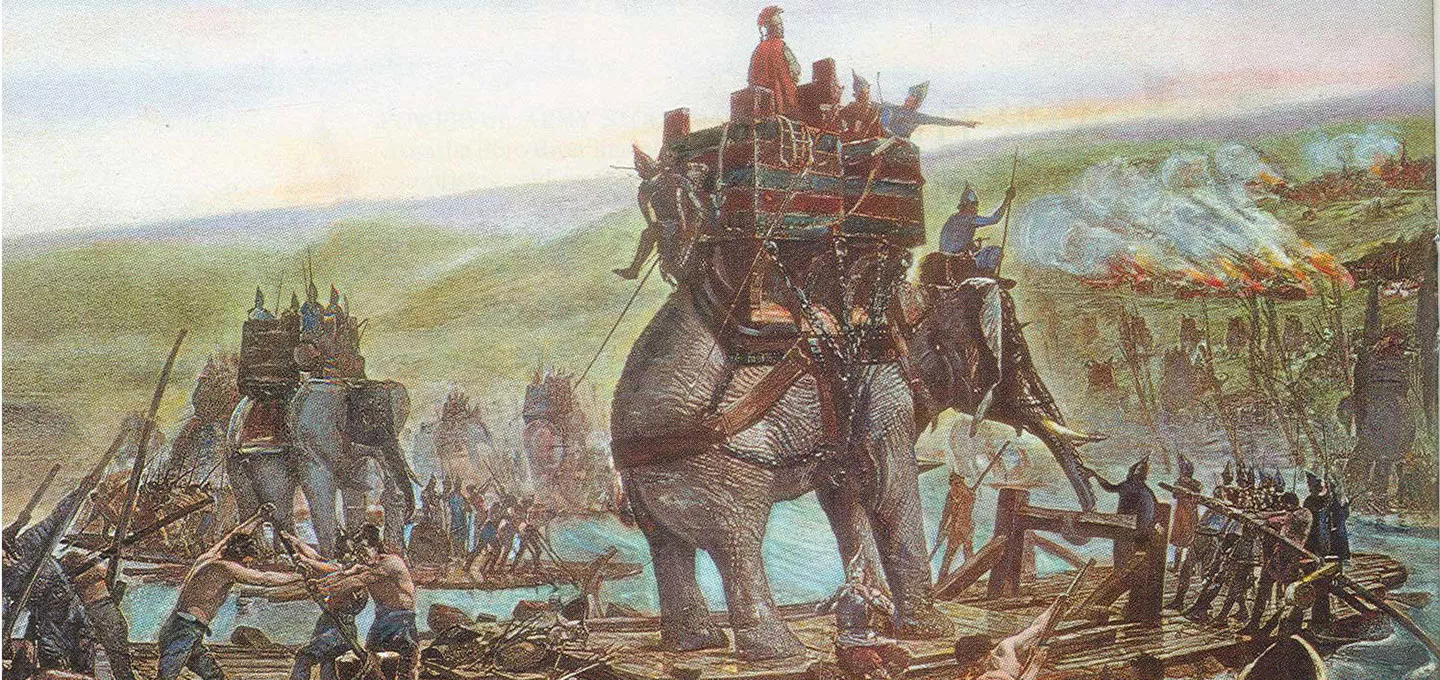

Vers 125-120 avant J.-C., la vallée est intégrée à l’Empire romain. Les Romains transforment profondément le paysage et la gestion de la rivière Drôme. Ils construisent des digues à Die et Luc-en-Diois pour protéger les terres des crues, ainsi que des ponts romains — dont certains subsistent ou sont connus par des vestiges — pour faciliter les échanges commerciaux.

La vallée devient une voie de passage stratégique, notamment grâce à la voie romaine transalpine qui traverse le bassin versant, reliant la vallée du Rhône aux Alpes et à l’Italie. Cette infrastructure souligne l’importance de la Drôme comme axe de circulation et de commerce.

Les aqueducs romains et la gestion de l’eau potable

Les Romains maîtrisent l’approvisionnement en eau potable grâce à un réseau d’aqueducs complexes, connus dès le Ier siècle. Ces canalisations gravitaires, parfois équipées de siphons, acheminent l’eau des sources vers les villes, alimentant les fontaines publiques, les thermes et les habitations privées.

Ce système innovant permet de ne pas puiser directement dans la rivière, souvent utilisée comme égout, et assure une eau propre aux habitants. Le bassin versant bénéficie aussi d’une gestion agricole développée, avec l’irrigation des cultures vivrières, notamment de la vigne.

L’exploitation de la force motrice des cours d’eau

L’utilisation de la force hydraulique fait ses premiers pas à cette époque. Les cours d’eau de la vallée, en particulier la Meyrosse, offrent un débit suffisant pour la mise en place des premiers moulins. Cette technologie contribue au développement économique local, permettant de moudre les céréales et de travailler le bois.

Évolution naturelle du lit de la rivière Drôme

Au fil des siècles, le lit de la rivière Drôme a changé de position et d’altitude. Par exemple, à Die, il était situé environ deux mètres plus bas à l’époque romaine qu’aujourd’hui. Ces variations témoignent de la dynamique naturelle du bassin versant et de l’impact des activités humaines sur le cours d’eau.

Histoire médiévale et renaissance : évolution de la vallée de la Drôme et gestion de la rivière

La vallée de la Drôme au Moyen Âge : adaptation des usages fluviaux

Entre le Ve et le XVe siècle, la vallée de la Drôme connaît une période marquée par des bouleversements sociaux et économiques. Les villages se perchent sur les hauteurs, loin du lit de la rivière Drôme, pour se protéger des crues et des risques sanitaires liés à l’eau. L’alimentation en eau potable repose principalement sur les sources, les puits et les eaux de pluie, éloignant peu à peu les habitants de la rivière elle-même.

Cette époque voit une régression des infrastructures hydrauliques héritées de l’époque romaine, comme les aqueducs et les digues, du fait des guerres féodales et de la perte des savoir-faire techniques. Toutefois, la rivière reste un axe important pour le transport, notamment pour le flottage du bois, ressource clé du bassin versant. Les troncs assemblés en radeaux naviguent sur la Drôme vers la plaine, guidés par des radeliers (batelier qui conduit un radeau de bois sur les cours d’eau).

L’effondrement du Claps en 1442 : un impact naturel majeur

Un événement dramatique marque cette période : l’effondrement du site du Claps en 1442. Ce glissement de terrain provoque la formation d’un immense lac temporaire qui submerge terres et habitations, modifiant durablement le paysage du bassin versant. Les terres enfouies sous plusieurs mètres de sédiments posent un défi aux populations locales et à leur organisation économique.

Renaissance et Grand Siècle : redéploiement économique et usages hydrauliques

Durant les XVIe et XVIIe siècles, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, la vallée de la Drôme voit une stabilisation politique favorable à la croissance économique. L’eau redevient un moteur central des activités locales.

Les villages réinvestissent progressivement les plaines en bordure de la rivière. La disparition des droits de douane facilite les échanges commerciaux. La force hydraulique est intensivement exploitée grâce aux moulins polyvalents alimentés par la Drôme, utilisés pour la meunerie, les scieries, la production de noix ou encore le travail du métal.

Ces moulins sont souvent couplés à des moulins à vent, permettant de pallier les faibles débits en période d’étiage (plus bas niveau d’un cours d’eau). Cette double utilisation optimise la production locale et illustre une adaptation ingénieuse aux contraintes naturelles du bassin versant.

De l’époque des Lumières à aujourd’hui : usages, industries et tourisme autour de la rivière Drôme

La rivière Drôme du XVIIIe siècle au XIXe siècle : un rôle central dans les activités quotidiennes et industrielles

À partir du XVIIIe siècle, la rivière Drôme continue d’accompagner la vie des habitants du bassin versant. Elle sert principalement d’égout naturel, comme c’était courant à cette époque, et devient un lieu où l’on lave le linge, avec les lavoirs et les métiers de lavandières qui se développent.

La force motrice de l’eau est largement exploitée par de nombreuses petites industries. Avant la révolution industrielle, les usines implantées le long de la Drôme utilisent des roues à aubes pour actionner des métiers à farine, à noix, ou encore pour le travail du bois. À Die, sur les canaux de la Meyrosse, un système ingénieux de bras hydrauliques multipliant les petites roues améliore l’efficacité énergétique, s’adaptant à la faible profondeur du cours d’eau.

Exploitation industrielle et énergie hydraulique dans la vallée de la Drôme

L’endiguement de la rivière à Saillans et la construction d’un canal destiné à alimenter ces usines illustrent l’importance accordée à la gestion hydraulique pour soutenir l’économie locale. La Drôme accueille une diversité d’activités industrielles : papeteries à Mirabel et Blacons, filatures, poteries, chapelleries utilisant des matériaux importés, ou encore des tanneries.

Notons également que, bien que peu exploitée massivement pour sa force motrice, la rivière Drôme a été le site d’une des premières centrales hydroélectriques de France, à Aouste-sur-Sye, témoignant de l’évolution technologique et de l’innovation dans la gestion de l’eau.

Agriculture, irrigation et aménagements paysagers

L’irrigation, pratiquée dès l’aval de la Drôme, est renforcée par des digues qui permettent de gagner des terres agricoles fertiles sur les zones alluviales. En amont, le Lac du Claps, autrefois un plan d’eau naturel exploité par le Monastère des Chartreux pour la pisciculture, fut progressivement asséché et transformé en terres cultivables.

Le développement des infrastructures hydrauliques contribue ainsi à modeler le paysage et à soutenir l’agriculture locale, un pilier essentiel de l’économie et de la vie sociale du bassin versant.

Le tourisme thermal et la valorisation naturelle de la Drôme

Enfin, la fin du XIXe siècle marque la naissance du tourisme dans la vallée de la Drôme, attiré par la beauté des paysages du Vercors, les bienfaits des sources thermales et les activités de plein air comme la baignade. Cette nouvelle dimension sanitaire et récréative transforme la relation entre les habitants, les visiteurs et la rivière, qui devient un atout naturel et économique majeur.

À découvrir

-

Le bassin versant de la Drôme : un territoire d’eau et de nature vivante

Découvrez le bassin versant de la rivière Drôme au travers de sa morphologie, son fonctionnement hydrologique, sa biodiversité et ses paysages.

-

Usages, enjeux et stratégie du territoire face au changement climatique

Quels enjeux pour la rivière Drôme face au changement climatique ? Inondations, qualité de l’eau, biodiversité, découvrez les défis du bassin versant.